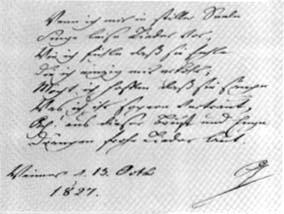

Fanny Hensel, HIOB

Wenn ich mir in stiller Seele

Singe leise Lieder vor:

Wie ich fühle, daß sie fehle,

Die ich einzig auserkor.

Möcht’ ich hoffen, daß sie sänge

Was ich ihr so gern vertraut;

Ach! aus dieser Brust und Enge

Drängen frohe Lieder laut.

So dichtet kein Geringerer als Johann Wolfgang Goethe 1827, lässt Zelter diese Zeilen Fanny Hensel übermitteln – "Gieb das dem lieben Kinde"… - nachdem diese sich über zu wenig vertonbare Texte beschwert hatte. Vom Schauspieler und Freund der Familie Mendelssohn und Hensel, Eduard Devrient, sind die Worte übermittelt: "Wie die reine Vernunft alle Regungen einer weiblichen Seele so vollständig ... durchdringen, und das zuverlässigste Gleichgewicht aller Kräfte herstellen kann, daß darüber die kleinlichen Versuchungen der Eitelkeit, des Neides und der Begehrlichkeit allen Raum verlieren, ... wird sich nicht oft wiederholen."; und Charles Gounod urteilte: "Madame Hensel war eine unvergleichbare Musikerin, eine ausgezeichnete Pianistin, eine geistig überlegene Frau; sie war klein, fast schmächtig, aber der feurige Blick aus tiefen Augen verriet ungewöhnliche Energie. Als Komponistin war sie von seltener Begabung ..."

Fanny Hensel, 4 Jahre ältere Schwester des Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy, von diesem ehrfürchtig "Cantor" oder liebevoll "Fenchel" genannt – wohl eine der faszinierendsten Frauengestalten in der Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts. Die äußeren Rahmendaten sind recht schnell berichtet – viel schwieriger ist es, das, was sich dahinter verbirgt, zu beleuchten oder gar zu enträtseln. Am 14. November 1805 wird sie als Tochter der Eheleute Abraham und Lea Mendelssohn in Hamburg geboren, 1816 evangelisch getauft, im gleichen Jahr ist sie mit der Familie in Paris und hat Klavierunterricht bei Marie Bigot, später in Berlin bei Ludwig Berger und wahrscheinlich auch Ignaz Moscheles. 1817 trägt sie dem Vater auswendig 24 Bach-Präludien vor. 1819 Kompositionsunterricht bei Zelter, 1822 Kennenlernen Goethes; ab 1825 finden im elterlichen Haus die 'Sonntagsmusiken' statt, eine Instanz in Berlin, die nach kurzer Unterbrechung und nach Felix' Abwesenheit von Fanny in eigener Regie fortgeführt werden. 1823 lernt sie den späteren Gatten Wilhelm Hensel kennen, der anschließend für 5 Jahre nach Italien reist. 1829 erst findet die Hochzeit statt, 1830 wird der gemeinsame Sohn Sebastian geboren. 1835 Tod des Vaters, 1838 einziger öffentlicher Auftritt als Pianistin (mit dem g-moll-Konzert des Bruders), der aber nicht der Tatsache ihrer Virtuosität, sondern der Tatsache zu danken ist, dass sie die Tochter eines Bankiers ist… 1840 Freundschaft mit Gounod und Italienreise; 1841 Tod der Mutter, Felix kommt nach Berlin zurück. 1846 erstmals Publikation von Kompositionen bei Schlesinger und Bote, 1847 – während einer Probe zu den Sonntagsmusiken – Tod durch einen Gehirnschlag. "Gott selbst hat uns ja diese Wunde für das übrige Leben geschlagen", schreibt Felix an den Schwager und den Neffen – das übrige Leben währte für ihn selbst keine 6 Monate mehr.

Wie viele Auseinandersetzungen sich hinter diesen Fakten verbergen, kann hier nur anhand einiger wichtiger Zitate kurz umrissen werden – dennoch scheint dieser Hintergrund zum Verständnis des HIOB notwendig, bilden diese Fakten doch die Folie dieser ganz erstaunlichen Musik. Es sind demnach mindestens drei ganz wesentliche Kämpfe, denen sich Fanny beinahe täglich ausgesetzt sah: der als getaufte Jüdin, der als komponierende Frau und jener als Schwester von Felix, dem männlichen Wunderkind.

Von Abraham, dem Vater (Sohn des berühmten Philosophen Moses Mendelssohn, der Lessing zur Ringparabel inspirierte), der von sich selbst gesagt haben soll: "Erst war ich der Sohn meines Vaters und später der Vater meines Sohnes.", ging die Initiative zur Taufe der Kinder im Jahr 1816 aus. Abraham selbst konvertierte 1822, seit diesem Zeitpunkt erst datiert der Beiname Bartholdy. In seinem Buch "Die Mendelssohns, Bilder aus einer deutschen Familie" (Zürich/München 1990) schreibt Eckart Kleßmann: "…jedes Aufsehen provozierte wieder Judenfeindlichkeit, und der Antisemitismus in Preußen war zu jener Zeit groß." Kleßmann weist darauf hin, dass die Vermeidung von Aufsehen einer der Gründe war, warum Abraham Mendelssohn das Talent seiner Tochter, das er zwar erkannte, fördern ließ, hinsichtlich des Komponierens aber bremste. Der 15-jährigen Fanny schreibt er: "Was du mir über dein musikalisches Treiben im Verhältnis zu Felix in einem deiner früheren Briefe geschrieben, war ebenso wohl gedacht als ausgedrückt. Die Musik wird für ihn vielleicht Beruf, während sie für dich stets nur Zierde, niemals Grundbass deines Seins und Tuns werden kann und soll"; und die 23-Jährige erhält die Ermahnung: "Du mußt dich mehr zusammennehmen, mehr sammeln, du mußt dich ernster und emsiger zu deinem eigentlichen Beruf, zum einzigen Beruf eines Mädchens, zur Hausfrau bilden." 1829 schreibt Fanny an Karl Klingemann: "Beinahe hätte ich vergessen, Ihnen zu danken, daß Sie erst aus meiner Verlobungskarte geschlossen haben, ich sey ein Weib wie Andre, ich meines Theils war darüber längst im Klaren, ist doch ein Bräutigam auch ein Mann wie Andre. Daß man übrigens seine elende Weibsnatur jeden Tag, auf jedem Schritt seines Lebens von den Herren der Schöpfung vorgerückt bekömmt, ist ein Punkt, der einen in Wuth, u. somit um die Weiblichkeit bringen könnte, wenn nicht dadurch das Uebel ärger würde."

Bruder Felix war mit Fanny von Kindheit an aufs Innigste verbunden. Die beiden hatten Unterricht bei denselben Lehrern – Felix zwar mit dem doppelten Vorteil des Jüngeren und eines Knaben, dennoch spricht Fanny sicher die Wahrheit, wenn sie mit 17 Jahren selbstbewusst formuliert: "Ich habe sein Talent sich Schritt für Schritt entwickeln sehen und selbst gewissermaßen zu seiner Ausbildung beigetragen. Er hat keinen musikalischen Ratgeber als mich…"

Es würde zu kurz greifen, Felix Ignoranz oder Distanz vorzuwerfen, wenn er später in einem Brief an Mutter Lea schreibt: "…zu einer Autorschaft hat Fanny, wie ich sie kenne, weder Lust noch Beruf – dazu ist sie zu sehr eine Frau, wie es recht ist, sorgt für ihr Haus und denkt weder ans Publikum noch an die musikalische Welt, noch sogar an die Musik, außer, wenn jener erste Beruf erfüllt ist." Dennoch ist klar, dass Felix damit die Schwester gründlich missverstand, sind doch von Fanny beide Seiten überliefert – die tiefe Einsamkeit der Unverstandenen ebenso wie die Euphorie über die Anerkennung: "Komponiert habe ich in diesem Winter rein garnichts. Was ist auch daran gelegen, kräht ja doch kein Hahn danach und tanzt niemand nach meiner Pfeife.", schreibt sie 1841. Zwei Jahre zuvor hatte sie von einer glücklichen Italienreise an die Mutter berichtet: "Ich schreibe auch jetzt viel; nichts spornt mich so an als Anerkennung [...] Ich will mir gar nicht verhehlen, dass die Atmosphäre von Bewunderung und Verehrung, von der ich mich hier umgeben sehe, wohl etwas dazu beitragen mag." Nur zögernd, als wenn er der Schwester die wahre Autorenschaft nicht zutraut, die auch mit Kritik, Ablehnung und herben Rückschlägen verbunden sei, erteilt Felix der Schwester den Segen zur Veröffentlichung von 6 Liedern im Jahr 1846. "…möge die Druckerschwärze dir niemals drückend und schwarz erscheinen"… Selbst Mutter Lea täuscht sich in ihrer Tochter, wenn sie dem um Fanny werbenden Wilhelm Hensel den Kontakt verbietet und schreibt: "Fanny ist sehr jung und ohne Leidenschaft … Sie sollen sie durchaus nicht in jene verzehrende Empfindung reißen wollen und sie durch verliebte Briefe in eine Stimmung schrauben, die ihr ganz fremd ist." Fanny – eine Frau ohne Leidenschaft?

Sie setzt sich durch. Zögernd und ständig zweifelnd, aber beharrlich. Sie heiratet den Hofmaler Hensel, widersteht den Ermahnungen des Vaters, geht über die Bedenken des Bruders ihrem Schaffen gegenüber hinweg und kann vielleicht sogar als die eigentliche Schöpferin der Idee der 'Lieder ohne Worte' gelten. Einen sehr interessanten Beitrag zu diesem Thema liefert u.a. Cornelia Bartsch, wenn sie Fannys Werke als Korrespondenzen deutet: Fannys Musik als Spiegel und Schatten der des Bruders – und umgekehrt! Mehrere Zitate lassen die tiefe Ungeduld erspüren, die sie umtrieb, oft gepaart mit einem Anflug von Resignation. "Dass wir Deutsche immer warten! Immer den Moment verpassen! Immer zu spät kommen! Dass man doch aus seiner Zeit, seiner Familie, seinem eigenen Selbst so schwer sich erhebt.", meldet das Tagebuch 1840. Hintergrund war der Wunsch des Ehemanns, von Italien nach Deutschland zurückzukehren, während Fanny weiter in die Welt aufbrechen wollte. Sie gehorchte – einem Mann, den sie zweifellos liebte und verehrte.

Einen tiefen Einblick in ihre Gedankenwelt geben ihre Äußerungen an Felix aus dem Jahr 1835, die sich auf die Auseinandersetzung mit Beethoven und ihre "weichliche Schreibart" beziehen: "Du hast das durchgelebt und durchgeschrieben, und ich bin drin steckengeblieben, aber ohne die Kraft, durch die Weichheit allein bestehen kann und soll. Daher glaube ich auch, hast Du nicht den rechten Punkt über mich getroffen oder ausgesprochen. Es ist nicht sowohl die Schreibart, an der es fehlt, als ein gewisses Lebensprinzip, und diesem Mangel zufolge sterben meine längern Sachen in ihrer Jugend an Altersschwäche, es fehlt mir die Kraft, die Gedanken gehörig festzuhalten, ihnen die nötige Konsistenz zu geben. Daher gelingen mir am besten Lieder, wozu nur allenfalls ein hübscher Einfall ohne viel Kraft der Durchführung gehört."

Hier irrt gottlob selbst Fanny und fast scheint es, sie erliege den Kritiken und Auseinandersetzungen um ihr Komponieren. Die Kantate HIOB aus dem Jahr 1831 kann uns eines Besseren belehren – sie ist ein wundervolles Dokument der kreativen Ungeduld Fannys, ihrer kontrapunktischen Meisterschaft wie ihrer durchaus nicht 'weichlichen' Schreibart. Ganz im Gegenteil ist das Stück im Unterton recht eigentlich bitter und streckenweise geradezu zornig zu nennen. Bisher konnte noch kein direkter Anlass zur Komposition ermittelt werden, es kann daher angenommen werden, Fanny habe die Texte selbst gewählt. Allenfalls die Cholera-Epidemie des Jahres 1831 könnte als äußerer Anstoß gelten – das Thema 'unverständliches und ungerechtfertigtes Leid', das dennoch in neues Vertrauen zu Gott mündet, könnte dennoch ebenso autobiografisch motiviert sein.

Das zumindest legt der Ton des 3-sätzigen Stückes nahe. In akzentuiertem g-moll beginnt Teil 1 und stellt ein Hauptthema vor ("Was ist der Mensch"), das zunächst in Einzelstimmen erklingt. Bei den Worten "daß du ihn groß achtest" werden die Harmonien geradezu bizarr, die Stimmen fallen ineinander. Wenig später zieht das Tempo an – poco piu vivace – und der Text "du suchest ihn täglich heim" gerät zur zornigen Anklage, die zunächst kontrapunktisch aufgefächert erscheint, ehe kompositorisch und dramaturgisch äußerst schlüssig bei "und versuchest ihn alle Stunde" der Chor homophon über einer drängenden Orchesterbegleitung den Höhepunkt des 1. Satzes markiert, dessen anschließende Reprise harmonisch noch kühner ist als die Exposition.

Satz 2 ist ebenfalls dreiteilig, beginnt und endet mit dem Alt ("Warum verbirgest du dein Antlitz") über einer barock anmutenden portato–Begleitung der Streicher. Die übrigen Stimmen kontrapunktieren in der Mitte mit einer aufsteigenden Figur, die die Worte "willst du wider ein fliegend Blatt so eifrig sein" zu illustrieren scheinen.

Satz 3 schließlich beginnt nun erstmals in Dur: "Leben und Wohltat hast du an mir getan" – doch der Schein trügt. Beim Text "so weiß ich doch, daß du des gedenkest" deutet sich bereits Unheil an: das Wort "des" ist harmonisch dissonant als Tritonus gesetzt (interessanterweise auf den Ton cis, die enharmonische Verwechslung von des). Noch einmal findet der Gesamtchor in Dur zusammen, ehe eine wiederum dissonante Fermate unterbricht: "und dein Aufsehn bewahrt meinen Odem" – eben noch in Dur vertont, bricht nun mit einem direkten Zitat des piu vivace aus Satz 1 ("du suchest ihn täglich heim") die zornige Welt des Beginns ein, von der sich die Musik lange nicht erholen kann. "Leben und Wohltat" wird nun in alle erdenklichen harmonischen Abwandlungen und Abweichungen geführt, harmonisch eine lange Zeit chaotische Passage, ehe ein Orgelpunkt die Kräfte doch noch sammelt und die Musik bündig zu Ende geführt wird – vier Takte choralhafte Einigkeit bilden den aufrichtig hoffnungsvollen Schluss eines Werkes, das den Weg des Hiob von anklagendem Zorn zu neuer Glaubensgewissheit in musikalischer Kürze nachzeichnet.

Ein autobiografisches Werk? Ich meine: unbedingt. Ein wichtiges, ein schönes Werk.

klemmdirigiert - 2007-09-28 03:00

0 Kommentare - Kommentar verfassen - 0 Trackbacks