"ich finde nichts …, was eine ‘Interpretation’ erfordern würde!" (Stravinski)

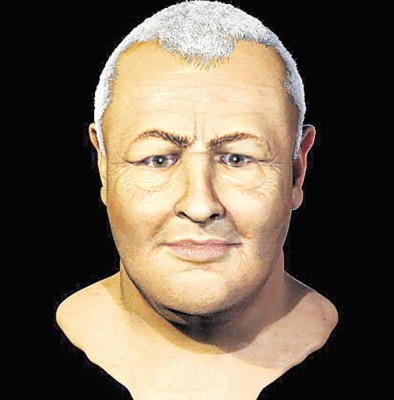

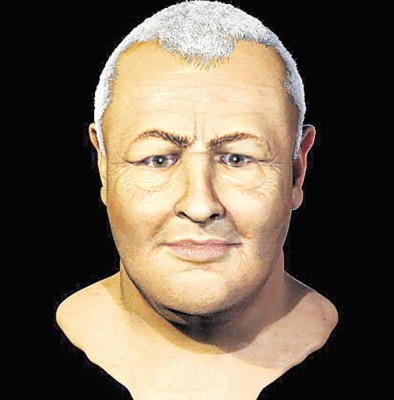

Zugegeben: das Zitat klingt provokant in einer Zeit, die nach Interpretation, nach Emotion, wahlweise nach "positiver Energie" o.ä. geradezu schreit. An den Satz wurde ich erinnert beim Lesen des Prologs von Chr. Wolffs großer Bach-Biografie: Wolff startet mit einem Exkurs über "Bach und den Begriff 'musicalische Wissenschafft' " und setzt den Tonsetzer in Beziehung zum Physiker Newton, der in Leipzig hoch angesehen war und verehrt wurde. Wolff zitiert einen Zeitgenossen und Schüler Bachs (L. Chr. Mizler) mit den Worten: "Die Musik ist eine vermischte Mathematische Wissenschaft, welche handelt von den Ursachen, Eigenschaften und Unterschieden des Klanges, woraus eine künst- und liebliche Sangweise und Zusammenstimmung gemachet wird, üm dadurch Gott zu ehren und zu loben, den Menschen aber zur Andacht, zur Tugend, zur Freude, und zur Traurigkeit bewegen." Bach ohne seine Perücke sozusagen, wie wir ihn gerade dieser Tage durch die Rekonstruktion seines Gesichts leicht irritiert anschauen durften …

Ein kürzlich erschienenes "Wörterbuch zur Aufführungspraxis der Barockmusik" (Eberhard Heymann, Köln, 2006) vermerkt: "Die Fragen, ob historische Musik möglichst authentisch aufgeführt werden soll und wieweit dies überhaupt möglich ist, können nur nach ästhetischen Gesichtspunkten entschieden werden. Auch die Unterscheidung zwischen historisch korrekt und falsch ist angesichts der vielen widersprüchlichen Daten meist eine Bewertung."

Was inspiriert einen Chor von über 120 Leuten, ein Werk aufzuführen, das in seiner Entstehungszeit vielleicht von 16, 24 oder 36 Sängern musiziert wurde?

Zunächst eine etwas pointierte Antwort, recht aktueller politischer Auseinandersetzung entnommen: die intensive Beschäftigung mit Bach erscheint uns dringlicher als die Diskussion über Jugendkriminalität. Der Altersdurchschnitt der Singakademie hat sich in den vergangenen Monaten erheblich nach unten verschoben: gerade die Möglichkeit, die Matthäus-Passion ebenso selbstverständlich zu musizieren wie die Missa solemnis von Beethoven, den Elias Mendelssohns oder die Uraufführung moderner Werke hat junge Leute zu uns gezogen. Bei den Aufführungen der Singakademie geht es stets um größtmögliche Professionalität eines aus Laien bestehenden Chores. Aber es geht auch darum, diese Art der Arbeit einer großen Zahl von Menschen zu ermöglichen. Von Abiturientinnen über Arbeitslose, Krankenschwestern, Ingenieuren bis hin zu Ärzten oder Juristen: das gemeinsame Singen eint, sensibilisiert füreinander und für die Kunst, verdrängt Alltägliches und führt zu Erkenntnissen jenseits des normalen Horizonts. Ein Chorwochenende mit der Matthäus-Passion bindet Menschen auf außergewöhnliche Weise zusammen. Zum wiederholten Mal ist auch unser prachtvoll sich entwickelnder Kinderchor in die Aufführung integriert und lernt dadurch diese wundervolle Welt kennen. Das insgesamt ist für mich in diesem Fall wichtiger als die exakte Befolgung aufführungspraktischer Besetzungsgrößen der Entstehungszeit. Die Mitwirkung der Dresdner Kapellsolisten mit ihrem stupenden Können, einschlägiger Kenntnis gerade der Musik dieser Zeit und mit ihrer internationalen Erfahrung beflügelt uns alle zusätzlich.

Beim Hören moderner Aufführungen von – zum Teil außerordentlich verehrten! – Barockspezialisten fällt auf, dass Bach auf neue Art 'romantisch' geworden ist. Es wird affektenreich 'gedeutet', dynamisch abgestuft, es werden z.T. extreme Tempi gefunden – langsame wie schnelle. Die Ideen sind ebenso vielfältig wie verwirrend: "Kommt Ihr Töchter" ist mittlerweile mit der Berufung darauf, Bach habe prinzipiell flüssig musiziert, als flottes Madrigal zu erleben – durchsichtig, transparent und in originaler Besetzung, aber mit lustig-kecken staccato-Noten, die wohl doch an der Intention einer Passionsmusik vorbeigehen und mit Nägelschlägen des Kreuzigens nichts mehr zu tun haben.

Im Falle der Matthäus-Passion verdanke ich die ersten Anregungen Rudolf Mauersberger, der mir als Zehnjährigem eine grüne Peters-Partitur auf den weihnachtlichen Gabentisch legte. Autogramme von Peter Schreier, Theo Adam, Hans Joachim Rotzsch, Siegfried Lorenz, Thomas Thomaschke, Emilia Petrescu, Martha Kessler, Annelies Burmeister, Heidi Rieß … und Mauersbergers Widmung zieren die Innenseiten. Eine solche Prägung lässt sich nicht leicht abschütteln: wie klang Bach vor 40 Jahren? Die bekannte Aufnahme (ich habe sie mitgesungen und sehe sie durchaus kritisch) verrät ein den heutigen kleinen und flexiblen Ensembles konträres Herangehen: der Chorklang gleicht einer Silbermann-Orgel. Junge Sänger (wie zu Bachs Zeiten), die in ihrer 'jugendlichen Unschuld' die Spiritualität und theologische Kraft der Musik allenfalls ahnen können, stattdessen von Bach und Mauersberger geführt werden, wie ein Organist die Pfeifen seiner Orgel durch Tastendruck 'bedient'. Die Orgelpfeife, der Chorknabe als perfektes Medium für den Transport der 'musicalischen Wissenschaft' zum Hörer: man mag Defizite beklagen, aber selbst durch den zweifellos romantisierten (u.a. vibratoreichen und artikulationstechnisch nach heutigem Wissen zu wenig profilierten) Orchesterklang hindurch spricht die Struktur der Musik klar zu uns, wird mit großer Selbstverständlichkeit entblättert.

Diese Wurzel meiner eigenen Auseinandersetzung mit Bach hat sicher Spuren hinterlassen in unserer Aufführung, die versucht, im Wissen um aufführungspraktische Quellen und Details den Weg von der Struktur zum Affekt zu gehen. So entsteht das Tempo der Chöre zu Beginn ("Kommt Ihr Töchter") und zum Ende ("O Mensch bewein dein Sünde groß") des ersten Teils z.B. aus der Überlegung, dass beide Stücke nahezu gleich lang sind (90 Takte bzw. 99 Takte). Beides sind Choralbearbeitungen – das Choraltempo bestimmt also ganz wesentlich die gesamte Nummer. Chor Nr. 1 ist darüberhinaus eine zum Kreuzweg gewordene Pastorale – von fernher hören wir die Hirtenmusik aus dem Weihnachtsoratorium (auch dort mit einem Choral kombiniert!). Dieser Hintergrund und übrigens auch die Akustik der Thomaskirche (1736 platzierte Bach den cantus firmus auf der 'Schwalbennestempore' gegenüber!) schließt für mich alle schnelleren Varianten definitiv aus: die Größe beider Nummern wächst, je ruhiger sie sich entfalten können – je öfter ich die Chöre probiert habe, desto dringlicher verlangte die Musik danach. Das Ohr beginnt, in die Verästelungen hineinzuhören und eine Ahnung zu erhalten von der Wissenschaft Bachs, wenn er nach "da verließen ihn alle Jünger und flohen" eine Choralbearbeitung setzt, die aus 11+1 Stimmen besteht (11 Jünger sind weg, Petrus bleibt noch) und 12 Einsätze hat, die in den Unterstimmen wiederum durch Verschmelzung der Einsätze 10 und 11 nur als insgesamt 11 wahrnehmbar sind … Die grandiose Konstruktion dieses Stücks kann nicht der Vordergründigkeit eines die Flucht illustrierenden Tempos geopfert werden.

Ebenso, wie es ein – sicher nach oben und unten zu modifizierendes – Choraltempo gibt (und jeder Organist für eine Choralstrophe eine bestimmte Registratur finden muss), sind fast alle Turbae in einem Allegro ordinario gehalten und exponieren dadurch eine zweite Temposchicht. Die dritte bilden die Tempi der Accompagnato-Recitative, deren rhythmische Vielfalt und ungeheure Fantasie erst wirksam werden, wenn sie annähernd im gleichen Puls erklingen: aus dem Bewegungsimpuls der Gesangslinien entwickelt Bach affektenreich die Instrumentalfiguren. Große Freiheit des Tempos herrscht dagegen im Rezitativ des Evangelisten und in den Arien, deren jede eine ganz eigenständige Atmosphäre atmet und auf subtilste Art motivisch mit den Accompagnati verwoben sind.

Die Scheu des Hinzufügens von zu viel 'Interpretation' ist groß. Stravinski hat bezüglich seiner eigenen Musik einmal formuliert: "Ich habe oft gesagt, dass meine Werke gelesen, ausgeführt, aber nicht ‘interpretiert’ werden sollen! Ich sage es noch immer, denn ich finde nichts in ihnen, was eine ‘Interpretation’ erfordern würde!".

Das wäre das Ideal. Hinter der Ausführung den Schöpfer hervortreten zu lassen, hinter den Worten die Botschaft, hinter dem Passionsgeschehen den Geist des Evangeliums: in Musik, Theologie und Wort den Ursprung zu finden. Es sei mit alten oder neuen Instrumenten, es sei mit 24 oder 120 Sängern.

Termine und Aufführungsorte unter

www.singakademie-dresden.de.