Klaus Schultz zum Gedenken

Im Jahr 1996 engagierten mich Klaus Schultz und Reinhard Schwarz an das Staatstheater am Gärtnerplatz München, wo ich als Dirigent und seit 1999 als Geschäftsführender Stellvertreter des Chefdirigenten (David Stahl) bis 2004, danach bis 2007 als ständiger Gastdirigent wirkte. Mittlerweile sind alle drei nicht mehr am Leben, Klaus Schultz verstarb am 26.04.2014, nachdem er noch im Februar bei zwei konzertanten Aufführungen in Dresden die Loriot-Texte zu CANDIDE von L. Bernstein brillant vorgetragen hatte. Eine Erinnerung.

Gärtnerplatz 1996 - 2007

Ein Rückblick

Sein kleines, enges, für einen Staatsintendanten nicht üppig bemessenes Dienstzimmer ist voller Bücher und Akten. Papiere stapeln sich, Programmhefte, Entwürfe, Bühnenbilder. Im Hintergrund ein Schreibtisch, Fax, Computer, Telefon. Vorn ein kleinerer runder Tisch, 3-4 Stühle. Größere Besprechungen finden in der 'Bibliothek' statt, ein Raum auf Ranghöhe, für den der Gärtnerplatz-Chef einen Teil seiner Privatbibliothek bereitgestellt hat – der Intellekt dominiert ungewollt auch die sogenannte 'Dispo', die das Tagesgeschäft klärt.

Klaus Schultz – ein "intellektueller Intendant" ohne rechte Fortüne? Diese Mär geisterte nach Ende seiner Amtszeit 2007 durch das Münchner Feuilleton und es gilt, Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Gerechtigkeit gegenüber einem intelligenten, leisen und sehr menschlichen Intendanten, Gerechtigkeit aber auch einem Ensemble gegenüber.

Schultz war nie ein lauter Intendant, seine brillanten Premierenreden oder Ansagen vor dem Vorhang (angesichts von 70 Besuchern einer von der Technik bestreikten halbszenischen Vorstellung von Schnebels MAJAKOWSKIS TOD: "...und sagen Sie nicht, es sei schlecht besucht: Sie sind ja da, also ist es gut besucht!") waren zwar humorvoll, treffend, bisweilen auch ironisch – laut im Sinne von Beifall heischend waren sie nie. Aber auch nicht vordergründig "intellektuell" – dagegen geprägt von Intelligenz. Schultz wusste stets um die Halbwertszeit des Premierenerfolgs. Mochte er noch so groß sein, 2 Tage später vermeldet die Presse gern das Gegenteil.

Die Presse. Man möchte manchen Kritikern die Erfahrung, die Weltläufigkeit und vor allem das immense Wissen dieses Theaterprinzipals (obwohl das Wort nicht unbedingt für ihn passt – ein Prinzipal im Sinne Everdings war er nie und wollte es wohl auch nicht sein) wünschen. Wer mit Adorno, Dohnanyi, Gielen, Berghaus, Everding, Sawallisch, C. Kleiber, Karajan und Tausenden anderer Hochberühmtheiten ständig gemeinsam gearbeitet, Theater gemacht, Pläne geschmiedet und vor allem verworfen hat, wer als Dramaturg in Frankfurts Oper, Münchens Staatsoper, Berlins Philharmonie, später als Intendant in Aachen und Mannheim, zuletzt eben in München am Gärtnerplatz sowie als Mitarbeiter und Stellvertreter W. Wagners in Bayreuth gearbeitet hat – sollte man da nicht öfter die eigenen Kriterien befragen?

Natürlich kann die LUSTIGE WITWE schiefgehen – sogar und vielleicht gerade mit oder wegen Hildegard Behrens in der Titelrolle. Ein grandioser Versuch war es dennoch, akribisch recherchiert und mit einem fulminanten Programmheft versehen: immerhin hatte Hitler seinerzeit das Stück mit Heesters als Danilo von der "Führerloge" im Gärtnerplatztheater aus mehrfach verfolgt – das kann keine moderne Regie einfach übergehen. Franz Winter hat dabei nicht einmal das Stück quergebürstet. Keine Kloschüsseln, kein Computer, keine modernen Kostüme. Lediglich die Witwe etwas älter und melancholischer als üblich, und der Danilo ein alter serbischer Suffkopf – kein Dandy mit weißem Seidenschaal. Den berühmten Auftrittsschlager "Dann geh ich ins Maxim" sang Danilo konsequenterweise im Kopfstand… Winter hat dem Stück keinen rauschenden Erfolg verschafft – das war der Fehler. Ein Scheitern "auf hohem Niveau", wie Schultz damals konstatierte. Das sieht natürlich ein Kultusministerium anders.

Ähnlich der streitbare VOGELHÄNDLER, dessen interessanter Ansatz spätestens bei Mahlers Posthornsolo, Schuberts 'Nachthelle' und dem fehlenden happy-end dem Publikum im Halse stecken blieb – aller Poesie zum Trotz. [Zweite Vorstellung, Ende, gezischter Publikumskommentar: "Schubert gehört nicht in die Operette"]. Und natürlich ist eine im großen Münchner Haus mit den Biermösln aufgepeppte FLEDERMAUS, launisch und flott gespielt, allemal "reibungs"loser in des Wortes bestem Sinn als die des kleinen Hauses, deren Dialoge einstmals (in der Originalbesetzung) wahrscheinlich so genau gearbeitet waren wie sonst nirgends in Operettendeutschland. Von meinen etwas differenzierteren Tempoansätzen, über die sich streiten lässt, will ich hier nicht reden, auch nicht von der, wie ich glaube, wundervollen Idee des Regisseurs (die ich in verschiedenen Arrangements umzusetzen suchte), im 2. Akt eine Schrammelkapelle spielen zu lassen: Strauß, russische Walzer, ungarischen Csardas und – notabene- Schubert. All das trug zu Missverständnissen bei, beförderte die Melancholie des Stückes, was nicht allseits gut ankam. Sei's drum. Es war eine ehrliche FLEDERMAUS, eine, die sich der ernsthaften Auseinandersetzung mit der Zeit zu stellen versucht hat. Und die Reibung nicht scheute – vor allem die Reibung an den Ansprüchen eines Publikums, das ein als lustig und besonders flott apostrophiertes Stück sehen will.

Dem Gärtnerplatz leichthin Biederkeit vorzuwerfen, wie es 2007 die Bayerische Staatszeitung tat (als Sprachrohr der Landesregierung und damit auch der Kultusbehörde besonders interessant zu vermerken!) und gleichzeitig gütigst zu erwähnen, ein solches Theater könne sich eben keine Bartoli leisten – das ist wohlfeil. Denn mit seinen Ressourcen hat der Gärtnerplatz unter Klaus Schultz stets recht ordentlich gehaushaltet. Er hat ein Ensemble beschäftigt, das eine Cornelia Horak beschäftigte, die als Ilia, Papagena, Pamina, Fiordiligi, Despina, Orlowsky, Dolly, Hannah Glawary, Valencienne und so weiter ebenso brillierte wie als Gefährtin in Nonos INTOLLERANZA. Sie steht als besonders vielseitige Sängerin und Beispiel nur für das, was viele andere ebenso verkörperten: Ann-Katrin Naidu, Simone Schneider, Ruth Ingeborg Ohlmann, Elaine Ortiz-Arandes, Nathalie Boissy, Alexandra Petersamer, Barbara Schmidt-Gaden, Sandra Moon, Sneshinka Avramova, Wolfgang Schwaninger, Thomas Cooley, Kobie van Rensburg (der den Idomeneo mittlerweile an der MET gab), Christoph Stephinger, Holger Ohlmann, Thomas Gazheli, Garry Martin, Jörg Simon... – Leute, mit denen je nach Aufgabe immer Staat zu machen war! Und die Ungenannten – sie mögen verzeihen – hatten ebenso ihre Sternstunden. Ausfälle gab es so gut wie nie. Man sollte so ehrlich sein zu erwähnen, dass die Monatsgage im Gärtnerplatz dort endete, wo das Abendhonorar für manche mittlere Partien in der Bayerischen Staatsoper anfing.

Setzen wir also an dieser Stelle noch eine besondere Erinnerung hinzu. Neben der wundervollen MARTHA mit Loriot, dem CAMPIELLO mit Wenjamin Smechow (dem berühmten Moskauer Voland des Taganka-Theaters), Ausgrabungen wie der MIGNON oder schlichtweg wundervollen Abenden mit ENTFÜHRUNG, IDOMENEO, ARIADNE, CAPRICCIO, FALSTAFF, DON GIOVANNI, FIGARO, ZAUBERFLÖTE, HÄNSEL UND GRETEL u.v.a.m. gehört die folgende Liste zu den wirklich innovativen Leistungen der Ära Schultz:

Musiktheater des 20. Jahrhunderts am Gärtnerplatz:

1997: AUS DER MATRATZENGRUFT (ML R. Schwarz, I G Horres) Günter Bialas – der altersweise Meister voll stiller Schönheit, künstlerischer Ehrlichkeit und handwerklicher Sauberkeit.

1997: MELUSINE (Münchner EA) (ML R. Schwarz/E. Klemm, I A. Paeffgen) Aribert Reimann – der avancierte Ästhet der Moderne, voll rhythmischer und virtuoser Finessen, voll romantischer Anspielungen, schwierig und schön...

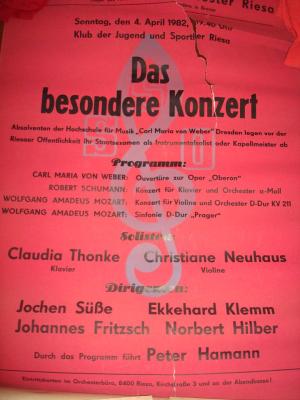

1999: WENN DIE ZEIT ÜBER DIE UFER TRITT (UA) (ML E. Klemm, I P. Boysen) Wladimir Tarnopolski – der bizarre Polystilist aus Moskau mit seinem ambitionierten Klangkompendium von S. Reich bis I. Xenakis; der dennoch er selbst blieb (und mit dem Komponieren erst 3 Wochen vor ultimo fertig war...).

2000: THE RAKE's PROGRESS (ML D. Stahl/E. Klemm, I P. Boysen) Igor Stravinski – der strukturbetonte Poet mit dem an Bach und Mozart gemahnenden Meisterwerk.

2000: DIE ENGLISCHE KATZE (Münchner EA) (ML E. Klemm, I J. Schölch) Hans Werner Henze – der artifiziell romantisierende Klassiker der Moderne… 50 und mehr Ensembleproben ermöglichte das Gärtnerplatztheater und erntete einen großen Erfolg.

2001: DER REVISOR (ML E. Klemm, I C. Guth) Werner Egk – die bayerische Variante von Stravinski und Prokofjew. Ein bissiges Stück, nicht ganz so genial wie seine Vorbilder.

2002: A(T)TEMPTING BEUATY (UA) (CH Philip Taylor, ML E. Klemm) Ballettabend mit Musik von Elena Kats-Chernin, Gavin Bryars, Arvo Pärt, Henryk Górecki, Aaron Jay Kernis und Annie Lennox – einer von Philip Taylors phantasievollen Abenden mit neuen Choreografien

2003: DAS BEBEN (UA) (ML E. Klemm, I C. Guth) Avet Terterian – der unbekannte Exot aus Armenien; voller Intensität, bohrender Schmerzlichkeit, unbändiger Kraft, meditativer Stille und aufwühlender Energie. Terterian – ein persönlicher Freund, dem ich posthum diese UA schenken konnte.

2004: BERENICE (UA) (ML Stefan Asbury, I C. Guth) Josef Maria Staud – der moderne Nachfahre Schuberts und Mahlers, Klangmagier mit einem Hang zum Jazz. Das anspruchsvolle Libretto Durs Grünbeins.

2005: MAJAKOWSKIS TOD (Münchner EA) (ML E. Klemm, I F. Klepper) Dieter Schnebel – der junggebliebene Theologe, Philosoph, Komponist, Linke… Ein anvanciertes Stück, überraschend romantisch, den Rap nicht scheuend, auffallend musikantisch – "tja, ich wollte ja eine Oper schreiben!".

2007: INTOLLERANZA (Münchner EA) (ML E. Klemm, I F. Klepper) Luigi Nono – der aufrührerische Linke und sensible musikalische Poet, Freund von M. Pollini und C. Abbado, ein Stück musikalischer Revolution am Gärtnerplatz.

Damit – und mit vielen weiteren Zusatzprojekten, die konzertant erklangen – dürfte zwischen 1996 und 2007 das Staatstheater am Gärtnerplatz München eins der innovativsten Musiktheater deutschlandweit gewesen sein.

Klaus Schultz sei Dank.

klemmdirigiert - 2014-06-01 21:19

1 Kommentar - Kommentar verfassen - 0 Trackbacks