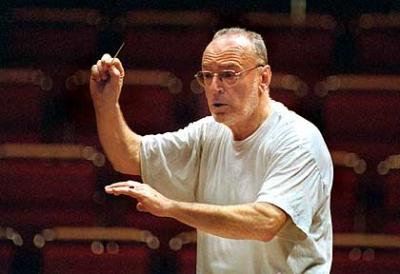

Bruckners Vierte, die "Romantische", erklingt gewöhnlich in der Fassung von 1878/80. B. Korvstedt hat nun 2004/06 die Version, in der das Stück lange bekannt war, im Musikwissenschaftlichen Verlag der Int. Bruckner-Gesellschaft Wien neu herausgegeben. In dieser Fassung (von 1888) erklingt das Werk am 11.3. unter meiner Leitung mit dem Sinfonieorchester der Dresdner Musikhochschule im Dresdner Kulturpalast sowie am 13.3. in der Kölner Philharmonie. Eine kleine Einführung:

Bruckners Vierte, die "Romantische", erklingt gewöhnlich in der Fassung von 1878/80. B. Korvstedt hat nun 2004/06 die Version, in der das Stück lange bekannt war, im Musikwissenschaftlichen Verlag der Int. Bruckner-Gesellschaft Wien neu herausgegeben. In dieser Fassung (von 1888) erklingt das Werk am 11.3. unter meiner Leitung mit dem Sinfonieorchester der Dresdner Musikhochschule im Dresdner Kulturpalast sowie am 13.3. in der Kölner Philharmonie. Eine kleine Einführung:

"Ich bin so frei, hiermit die Partitur von der romantischen Sinfonie zu senden. Selbe ist neu instrumentiert und zusammengezogen. Der Erfolg in Wien ist mir unvergeßlich. Seitdem habe ich aus eigenem Antriebe noch Veränderungen gemacht...", so schreibt Bruckner im Februar 1888 an den in München wirkenden Dirigenten Hermann Levi, der eine Aufführung der Vierten plante. Der 'Erfolg in Wien' bezieht sich auf eine Aufführung unter Hans Richter im Januar 1888 – bereits in einer revidierten Version – bei der nicht eindeutig zu klären ist, auf wen welcher Teil der Veränderungen zurückgeht. Bruckners Freunde und Schüler (neben Richter u.a. Hermann Levi, Felix Mottl, die Brüder Franz und Josef Schalk sowie Ferdinand Löwe) namen regen Anteil am Komponieren des Meisters, schlugen offenbar häufig Änderungen, Uminstrumentierungen und Kürzungen vor, die im Falle der Vierten tatsächlich ein 'work in progress' hinterließen, dessen einzelne Einflüsse nicht mehr klar rekonstruiert werden können.

Tatsache ist, dass Bruckners "Romantische" in der Fassung von 1888 über ein halbes Jahrhundert lang die Konzertsäle eroberte, ehe nach 1936 die Neuausgabe der Fassung von 1878/80 die Aufführungspraxis veränderte und die heute übliche Version in den Mittelpunkt rückte. Eine erste Fassung aus dem Jahr 1874 (in der das berühmte Jagd-Scherzo noch durch eine völlig andere Musik ersetzt ist) hatte Bruckner noch vor der Aufführung zurückgezogen.

Die Fassung von 1888 jedoch ist jene, die dem Erstdruck der Sinfonie entspricht und von der zeitlichen Beschäftigung her Bruckners letzten Willen zur Vierten dokumentiert. Die Brüder Schalk und Löwe hatten die bei der Uraufführung 1881 verwendete Version zunächst revidiert, ehe es die erwähnte Aufführung unter Richter in Wien gab. Der Erfolg dieses Konzertes führte dazu, dass Bruckner sich der Umarbeitungen nochmals selbst annahm. Auch die Erschütterung über die Zurückweisung der inzwischen entstandenen Achten durch Levi scheint Bruckner beeinflußt zu haben, den Rat der Freunde ernst zu nehmen. Leopold Nowak verweist 1953 in seiner Ausgabe der Fassung 1878/80 darauf hin, dass Bruckner die Umarbeitungen zwar unternahm, nicht aber mit seinem Namenszug signiert habe. Der "hilfsbereite Idealismus" der Freunde sei somit zwar anerkannt, aber nicht völlig autorisiert. Demgegenüber verweist Benjamin M. Korvstedt 2003 in seiner Neuausgabe der Fassung 1888 darauf, dass Bruckners Aktivitäten insofern eindeutig sind, als er die Vierte in eben der revidierten Fassung gedruckt haben wollte. Sie besitzt somit mehr als nur historischen Wert.

Wie verhält es sich nun mit den Unterschieden? Sie sind tatsächlich ganz erheblich und hinterlassen den Eindruck, die Fassung von 1888 sei die 'Durchführungsbestimmung' zur ideal-archaischerenVersion von 1878/80.

In der Großform fallen Umarbeitungen im Scherzo und Finale auf. Das Scherzo erhält einen decrescendierenden Übergang ins Trio und ein gekürztes da capo. Im Finale wird eine Idee Mottls wiederbelebt, der bereits 1881 einen Sprung vorgeschlagen hatte. Dadurch entfällt in der Reprise die monumentale Themenwiederholung in Es-dur, wodurch die Grundtonart deutlicher ans Ende des Stückes gerückt wird.

Von allergrößter Bedeutung hingegen sind die Änderungen in Instrumentation, Artikulation und Dynamik. Sie verweisen auf konkrete aufführungspraktische Details, lassen Rückschlüsse zu auf die Art und Weise, wie Bruckner musiziert wurde und musiziert werden sollte.

Der Befund mit wenigen Worten zusammengefasst: weicher, lyrischer, agogisch flexibler und insgesamt differenzierter als wir vielleicht vermuten. Alles Martialische, Akzentuierte wird auffallend oft korrigiert.

Das beginnt bereits vor dem ersten fortissimo-Höhepunkt des 1. Satzes: 8 Takte davor steht in der früheren Fassung lediglich sempre crescendo, nun verlangt Bruckner ein nochmaliges piano (nach bereits erfolgtem crescendo der Takte zuvor), schreibt Langsamer über die Stelle (das beim Höhepunkt wieder zum Tempo I wird) und notiert bei Flöten und 1. Violinen zusätzlich "sehr weich" bzw. "zart"! Nachdem der Höhepunkt erreicht ist, sind die Posaunen vom fortissimo marcato auf einfaches forte korrigiert, danach wurde der Blechbläsersatz merklich ausgedünnt. Beim 2. Thema steht ausdrücklich "etwas gemächlich", kurz danach sind Posaunen vom piano auf pianissimo bzw. vom forte auf mezzoforte korrigiert. Auch der 3. Themenkomplex wurde in der Dynamik reduziert.

So ergibt sich bereits in der Exposition des 1. Satzes der Eindruck, die Musik sei in den Aufführungen bis dahin zu laut, zu akzentuiert, zu wenig kantabel erklungen. Liegt es an der Qualität der Orchester? Bei Aufführungen unter Hans Richter in Wien (Februar 1881) oder Felix Mottl in Karlsruhe (Dezember 1881) schlecht vorstellbar. Eher mag es an der ungenügenden Vertrautheit mit der Struktur der Materie gelegen haben. Der Hang zum Forcieren des Blechs bei Bruckner-Sinfonien scheint jedenfalls keine Erfindung des 20. Jahrhunderts zu sein...

Auch das Bild des 2. Satzes ist ähnlich, wobei auffällt, dass alle mit lang gezogen überschriebenen Passagen der früheren Fassung nunmehr Bindebogen erhalten – ein Unterschied, der tatsächlich ein viel weicheres Klangbild ergibt. Andere Abschnitte oder einzelne Motive erhalten Zusätze wie z.B. mit größtem Ausdruck. Auch die fortissimo-Höhepunkte dieses Satzes wurden in den Blechbläsern und namentlich in den Posaunen um mindestens eine, manchmal sogar zwei Stufen nach unten korrigiert.

Vom besonderen Übergang im Scherzo war schon die Rede. Im Finale ist interessanterweise ein Paar Becken hinzugekommen, das auf dem Höhepunkt der ersten thematischen Entwicklung krönend sich einmischt, um gegen Ende des Satzes nach dem pianissimo vorgetragenen Choral der Hörner und Posaunen beim zweimaligen Wechsel nach Ces-dur der Szenerie einen misterioso-Charakter zu verleihen.

Dem Rotstift zum Opfer fiel merkwürdigerweise die fortissimo-Remeniszens des Hauptthemas des 1. Satzes in den Blechbläsern am Ende der Sinfonie. Warum der Komponist diese wundervolle Brücke zum Beginn eliminierte, bleibt rätselhaft. Übrig ist nur noch der Rhythmus des Themas, der charakteristische Quintsprung dagegen fehlt. Der einzige ersichtliche Grund könnte sein, dass das Hauptthema melodisch sozusagen "abgearbeitet" ist und somit im rhythmischen fortissimo seine Apotheose erhält.

Änderungen wie diese mögen den Eindruck verstärkt haben, hier sei der Komponist den gutgemeinten Ratschlägen seiner Freunde erlegen und habe seine eigene Substanz dem unverständigen Zeitgeschmack geopfert. Interessant bleiben die Änderungen dennoch, zumal sie den Willen zur Verdeutlichung und Straffung dokumentieren – Bruckner kämpft darum, verstanden zu werden und seine grundsätzlich demütige Art sucht den Fehler bei sich selbst...

Weder die Fassung von 1878/80 noch die von 1888 jedoch kann als "Originalversion" bezeichnet werden. Zusammen mit der von Bruckner verworfenen Erstfassung ergibt sich das Bild des um seine Vierte wie um jede andere Sinfonie ringenden Komponisten – immer auf dem Weg, stets auf der Suche nach größtmöglicher Vollendung. Die Fassung von 1888 ist ein Dokument großer künstlerischer Verantwortung, Sensibilität und darf nach der Neuveröffentlichung zumindest berechtigt, wenn auch nicht gleichberechtigt neben der uns bekannten von 1878/80 stehen.